今回余市についていろいろ書く上で、2年前の1月に余市を訪れたときのことをどう書いていたっけ?と思って過去記事を見返していたら。。。

書 い て な い が な

ということで、またまた番外編で恐縮ですが、2年前の写真や動画を蔵出しします。

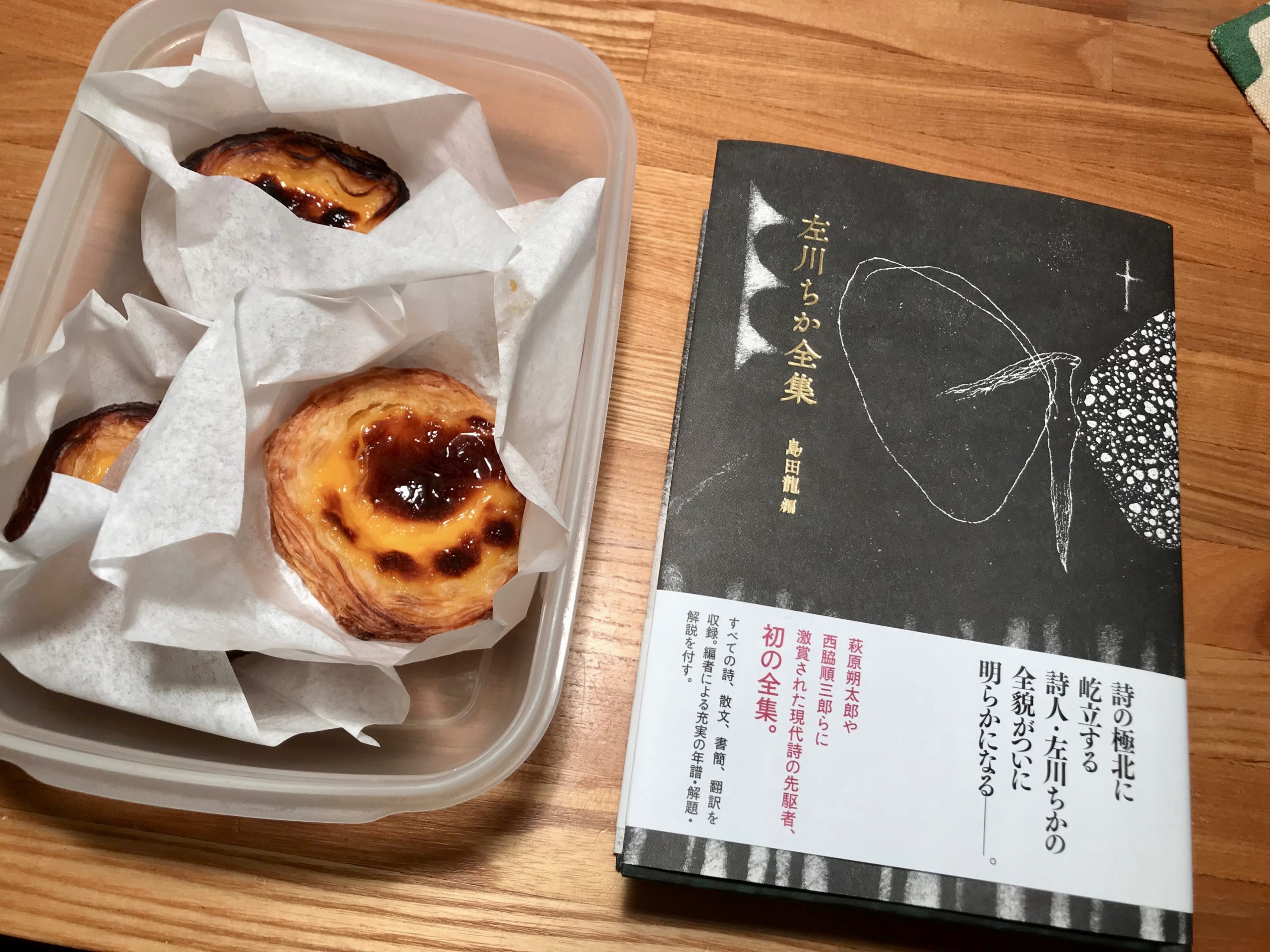

左川ちかの詩に出てくる余市の自然で印象的なのは、初夏(5月末から6月)の緑と、冬の海ということになるのではないでしょうか。

今回の旅行では前者(GWなのでちょっと早いけど)を、2年前には後者を見たということになります。

もっとも、「海の捨子」「海の天使」などの詩や「冬の日記」などの散文に出てくるのは、「ごんごん音をたて」「真っ白いしぶきがまいあが」る、冬の荒れた海ですが、私が訪れたときは天気は良く、風もあまりなくて、とても穏やかな海でした。まあ、居心地がいいのは圧倒的にこちらの方ですね。というか、海がしけているときに砂浜を散策するのは自殺行為です。

というわけで、砂浜で撮った動画なぞ。

最初は東向きからスタートし、徐々に北に向きを変え、途中ややフラフラしながら最後は西向きになります。

最初に左手の遠くに見える岬はたぶん忍路のあたり。伊藤整の小説に出てくる地名ですね。私も子供の頃夏休みに二度ほど親に連れられて遊びに行きました。

最後に西の方には余市の市街地の向こうに雪におおわれた山々が見えます。左川ちかが「山脈」で

冬のままの山肌は

朝毎に絹を拡げたやうに美しい

と表現しているのは、たぶんこの山々なのかな。

それにしても、こんな穏やかな冬の海を見ながら、だれもいない砂浜で独りぼーっとするのは最高です!

ちなみに、この砂浜の近くに鶴亀温泉という日帰り温泉があって、海風で冷えた身体を温めるのにもってこいです。

最後は写真をあれこれべたべた貼っておきます。

■塩谷駅。子供の頃、蘭島駅で降りたことは何度もあるけど、塩谷駅で降りるのは初めて。塩谷の集落は海に近いところにあるけど、駅は山の中。

■伊藤整文学碑。海を望む見晴らしの良い高台にあり、碑には「海の捨児」の詩句が刻まれています。

■海沿いの国道5号線まで降りて、余市方面に行くバスに乗車。桃内・忍路から積丹方面へと続く美しい断崖絶壁がフロントガラス越しに見えて、気分が一気に盛り上がります。

んが。塩谷から忍路までの道路は断崖絶壁の海沿いを走っていたように記憶しているのですが、今はトンネルだらけの区間になってました。

っと、YouTubeを検索したら、トンネルができる前の旧道を(たぶんドローンで)空撮した動画が! いやー何でもありますねYouTube。いかに風光明媚な道路だったかわかります。まあ、こんなに海の近くだと、それこそ「ごんごん」音を立てるほど時化たらたちまち通行止めだったはず。

■函館本線(山線)の踏切。右に行くと動画を撮った砂浜(や鶴亀温泉)に、左に行くと左川ちかの生家(と林檎園)のあった登町に通じます。

■余市の市街地近くにある葡萄?畑。すいません、植物にはうといもので。。。

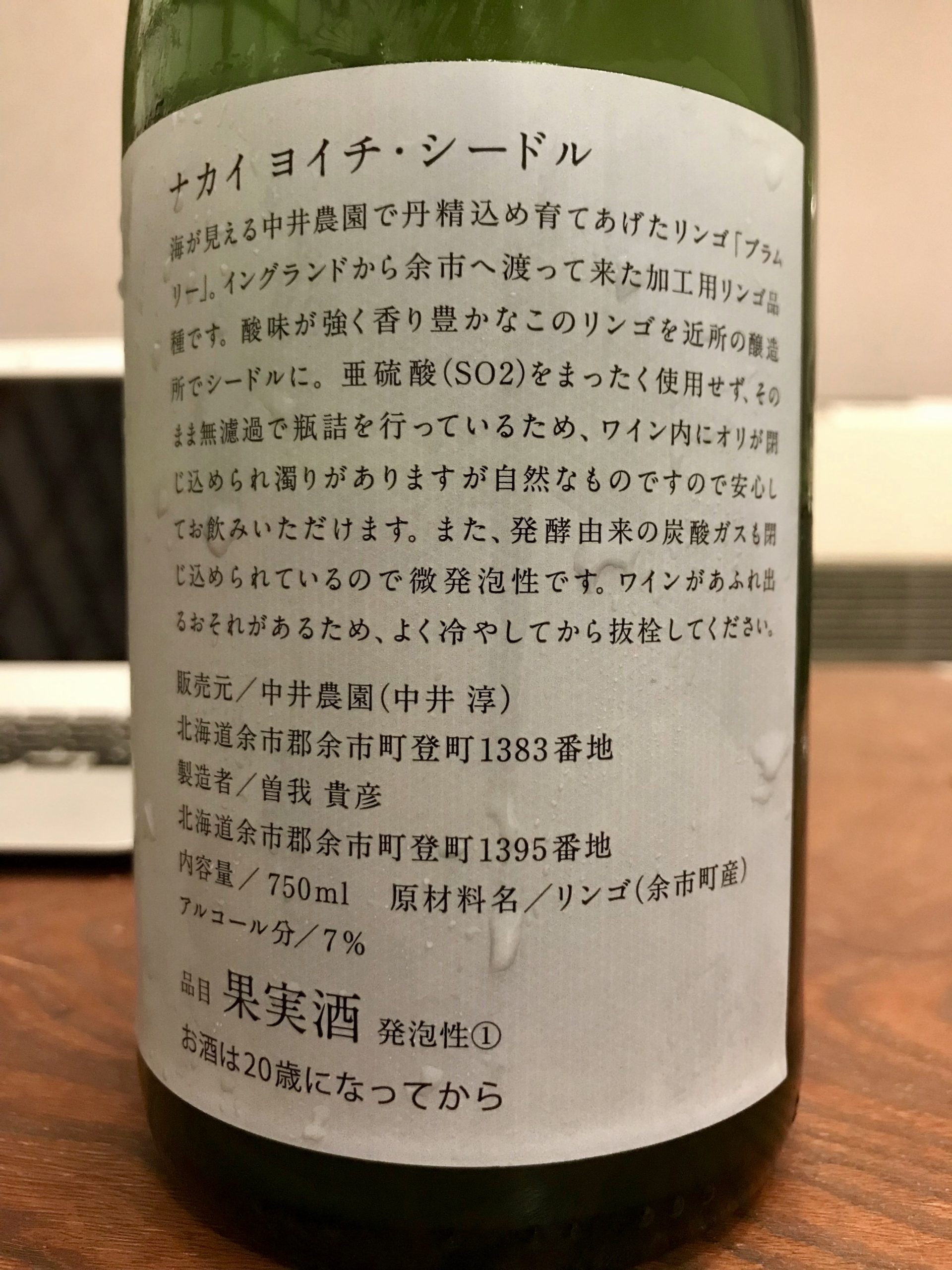

■ニッカウヰスキー余市醸造所でウイスキーとシードルを試飲し、観光客っぽく〆。

【追記】

このときの余市訪問をネタに、某所で書いた詩を上げておきます。

真っ白に輝く遠い山並みは

青空の表面にハイライトを入れ

薄茶の砂はゆるやかなドレープを描き

群青の海は白いレースをまとう

この誰もいない海岸に

限りなく広がるうつくしい方角を

身体は魚眼レンズのように

溢れても溢れても取り込み続けた

冬の北国の海といえども

いつも灰色に塗りつぶされているわけではなく

まぶしい光の日には

裸の樹木や海食崖さえも

隠されたテクスチャーを露わにする

天気予報の悪戯のせいで

当てが外れてしまったけれども

握りしめた切符に導かれたならば

あとは静かに向き合えばよい

こんなにも透き通った海と空に

ただ眼を閉じて身体をゆだねれば

魂の最後のひとしずくまで希釈されて

悼む言葉もないまま風に葬られる