今回の旅で余市を訪れた理由の一つとして、余市出身の詩人・左川ちかが生まれ育った風土を見たかったということがあります。これっていわゆる「聖地巡礼」ってやつでしょうか。いやはや。

同じ趣旨で2年前〜コロナ禍の直前〜にも余市を訪れているのだけれど、あのときは1月でした。もちろん冬は冬で趣があるし、左川ちかの作品にも冬の余市をモチーフにしたとおぼしきものはいくつかあって、どれも魅力的なのだけど、左川ちかの詩によく出てくる「過剰な緑」を感じてみたかったんですよね。。もっともそれが一番よく感じ取れるのはちょうど今くらい、5月末から6月にかけてで、GWだといささか早いのだけど。

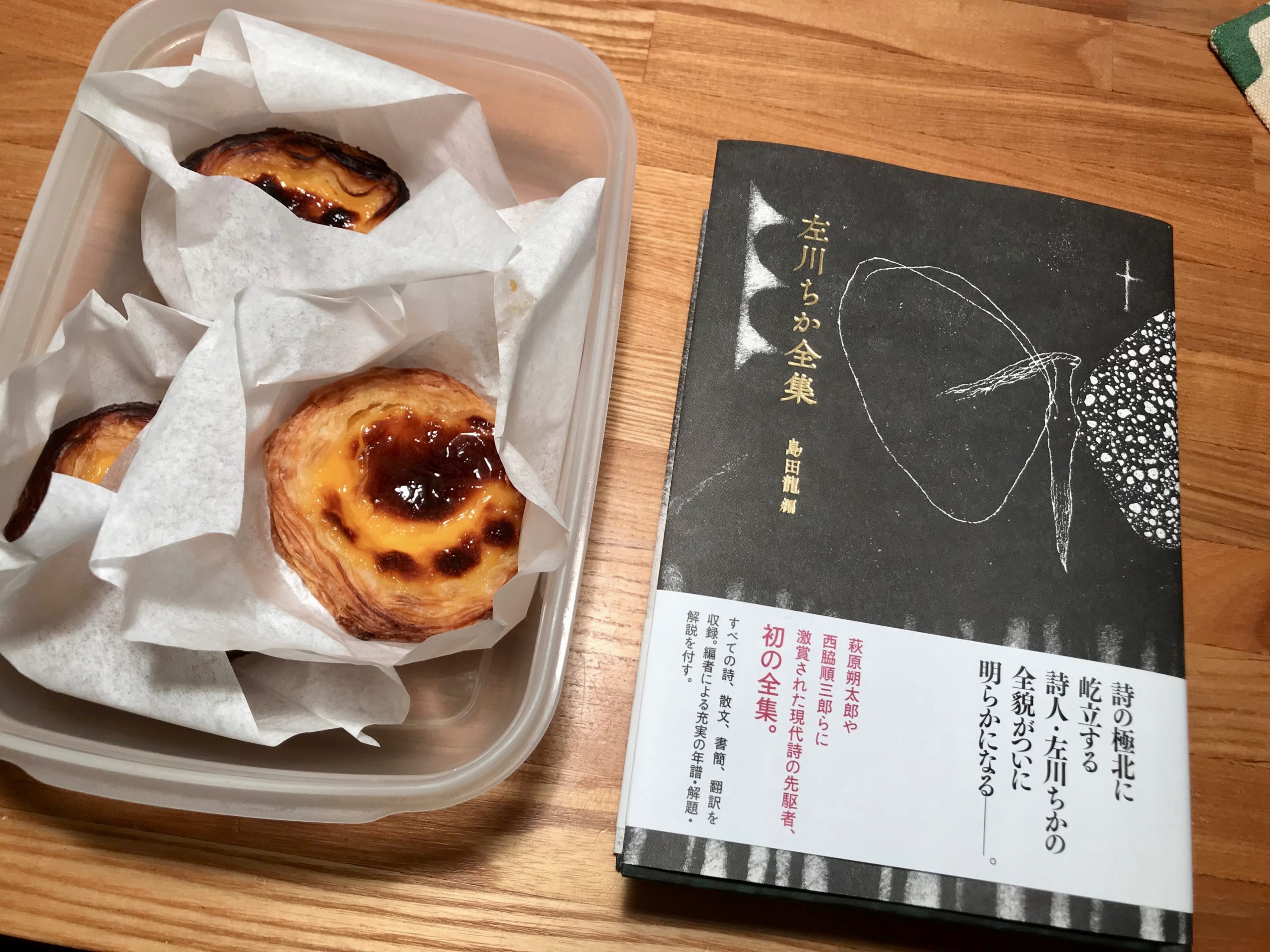

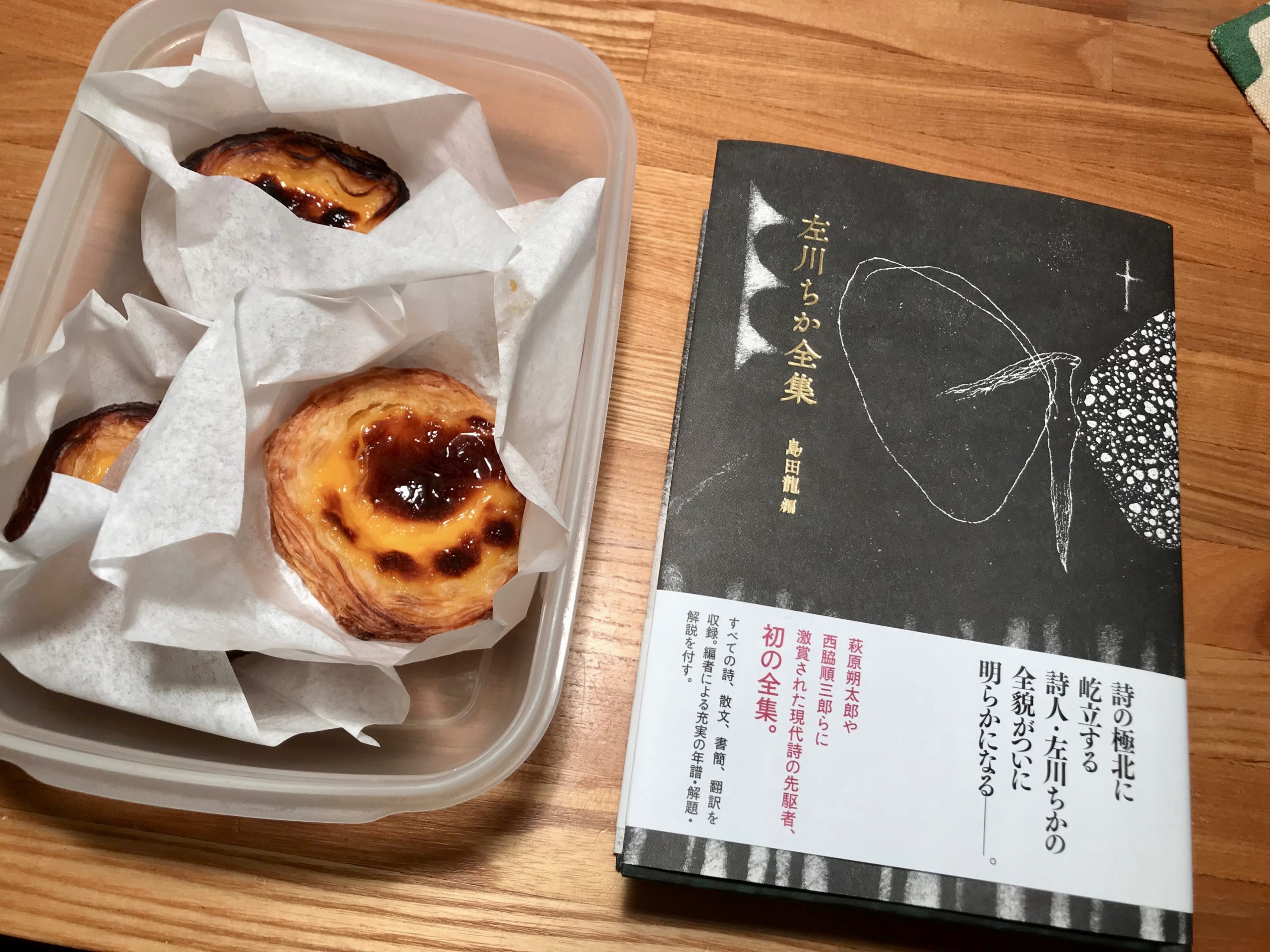

ちなみに、旅行に出発する直前に、左川ちか全集が刊行されました。なんというグッドタイミング。

詩はもちろん翻訳やエッセイまで全て網羅した400ページ超の本が2800円+税。刊行後一ヶ月で3刷というのも頷ける充実ぶりです。

もちろん旅行にもお守りのようにして持って行きました。車の旅なので荷物が重くても関係ありません。もっとも旅の間はほとんど読みませんでしたが。。。

この労作をまとめ上げた島田龍さんは解説でこう述べています。

ノスタルジーやロマンティシズムといった叙情性とは程遠いクールで硬質な文体。でありながら観念抽象的な言語遊戯に陥らず、一般的なモダニズム詩には希薄な”私”という何者かの熱量をじかに感じた。

これはまさにそういう印象なのですが、これっていわゆる「荒地」の詩人たちが十数年後に戦争と向き合うことを強いられる中でたどり着いた境地に近いのではないかという気がしています。って、私が「荒地」の詩人たちの作品に(当社比で)なじみがあるが故の我田引水に過ぎないかもしれませんが。。。

たとえば、1930年代末〜左川ちかが逝去した数年後〜まだハタチになるかならないかだった未来の「荒地」の詩人たちが集った集会での出来事。

「ぼく(=三好豊一郎)は田村(隆一)君のような詩には、我慢ができない(中略)田村君のようなヘナチョコモダニズムは毒にも薬にもならないと思うんです。言葉の遊戯そのものだ。(中略)まるで「人生」というものがない。感情の深い洞察力も喚起力も、まるっきり見あたらないではないですか。この田村君は、いったいどんな気持ちで詩を書いているのでしょう。(中略)モダニズムのもっとも悪しき一面を、田村君の詩は露呈しています。ぼくは人間の魂が感じられないような詩を断乎として排すものであります。」(中略)八王子の青年(=三好豊一郎)の口からとび出した「人生」だとか「魂」という言葉は、まったく異様なひびきをもってぼくの耳をおそった。これまでに、「人生」だとか、「魂」という、浪花節語りか人生派の詩人の口からでもなければきかれないできた言葉がモダニズムの詩と関係があるとは、ぼくは夢にも思ってみなかったのである。

(中略)もうこの作品(=鮎川信夫「形相」)になると、日本モダニズムのまるで精神分裂症のような症状や、相手の分からない敵を追いまわしているようなサタイヤやイローニイの影はすっかり没してしまっている。(中略)三好青年の演説した「感情の洞察力」と喚起力とが、敏感な青年の感受性をとうしてありありと感じられるではないか。昭和十二年にボッ発した日支事変はいまやドロ沼におちいり、太平洋戦争にさきだつこと、ほぼ一年まえの作品である。(田村隆一「若い荒地」)

そして彼らから見た現代詩の見取り図は以下のようなものでした。

かつて木下常太郎氏は、現代の詩人を現実派、抒情派、主知派と大きく分類した。こうした分類は不正確だというそしりを一部から招いたが、今の詩壇の傾向を分類するには、これより仕方がないと思う。(中略)現代詩壇の前衛とされているこの芸術派と現実派の二つの流れは、おのおの現代的存在理由をもっているが、その存在理由は美学ないし世界観に根ざしたイズムの形をとっている。それだけに傾向として、一方に偏しやすく、その抒情を否定する論理も、末流になると詩の源泉的感情、奥底の動機というものを忘れてしまう場合が多い。しかし、優れた詩は知性的なものと感性的なものとが常に一致していなければならないものである。詩人の全存在を満たす言葉のバランスを見つけることが詩作の興味であり、詩人にとって最大の喜びなのである。成功した作品は、知的なものと状的なものが渾然と一体をなし、詩人の全投影が小宇宙を形づくり、生き生きとした言葉の秩序を形成しているものである。こうした場合、感性的要素はむろん大切なのであって、むしろ詩の知性的要素よりも強く読者の心に訴える力を持っている。優れた作品は、知性的な要素でさえ完成に訴え、また、感性的要素も十分知的であり得るのである。(中略)現代詩の世界では、古い抒情を排撃するけれど、それは恐らく詩人の感性が変化したためであろう。そして現代の詩人の感性に訴える新しい抒情詩というものが必ずある筈であり、ようやく反省期に入った現代詩そのものを、こうした麺から再検討してゆくことが必要であるように思われる。」(鮎川信夫「現代詩の分析」)

なんだか引用だらけになってしまって申し訳ないのですが、この方がよほど正確に伝わるような気がするので、こうさせていただきました。

最後に、黒田三郎の伊藤整評なぞ。

最後にひとつだけ、身にしみて感じられることを記しておきます。それはこの二冊の詩集(=雪明かりの路、冬夜)の書かれた時期のことです。大正時代の末に主として書かれ、僅かに昭和の初年に達して、それで終わっています。この時期には、アナーキズムやプロレタリアの詩が盛んになり、一方、ダダイズムやシュールレアリスムの詩も起こって来ました。昭和にはいると、それ以前の大正の詩とは断絶してしまった感があります。この断絶感のため、大正時代のすぐれた自由詩の伝統は、ほとんど次の世代に継承されることがなかったのではないかという思いがしてなりません。『雪明りの路』と『冬夜』をよみ直してみて、痛感するのはそのことです。ここに、大正時代のすぐれた自由詩の尾をひく、美しい詩があります。ところが、その作者は昭和のはじめになって、これを書きつづけることを止めました。僕が思うのは、はたしてそれは伊藤整という個人だけの問題だろうかということです。そこで、新しい激流に押し流されるようにして、姿を消したさまざまの詩の可能性があるのではないかというふうに思われてなりません。後年、この二冊の詩集が、作者伊藤整にとって年毎に大事に思われるようになった経緯を省みると、この時代そのものも、何か大事なものをひそめているような気がしてなりません。(黒田三郎「詩のあじわい方)」

実は、「断絶している」と思われた口語自由詩と現代詩のミッシングリンクが伊藤整→左川ちかのラインなのではないかと密かに思っていたりします。もちろん、そこには大きな飛躍もあったので、伊藤整自身を含め、乗り越えることはとても難しかったということなのだろうと思いますが。

あと、「荒地」の詩人たちが飛躍する上でのトリガーが「戦争体験」であったことは、いろいろな意味で大きかったんだろうと思います。グローバルな政治、社会、思想に対する強い問題意識を生み出す一方で、軍隊というホモソーシャルな集団での体験の共有が(たとえそれに対する反発であったとしても)生み出したものも後々まで尾を引いたのではないかという気がしています。