出来上がったものがまともに動いているかどうか確かめるために、取りあえず測定してみました。

1.歪み率

電源電圧が予定より高い(23Vくらい)こともあって、最大出力は18Wくらいになってます。

2.クロストーク

高域で少々悪化しているのは基板のパターンのせいなのか配線のせいなのか。ただ、つないだダミーロードの線や測定器につながる線の配置の具合でずいぶん値が変わってしまうので、測定の仕方が稚拙なだけの可能性もあります。

取りあえず現時点での結果を。もうちょっとやり方を調べたり工夫したりしてみます。

3.方形波テスト

スピーカー端子に抵抗や容量(コンデンサ)をつないでアンプの入力に方形波(今回は1V、20kHz)をぶち込み、負帰還検出ポイントの電圧波形を見ます。ガタガタになるほどアンプの安定性が低く、超高域にピークがあったり発振しやすかったりするようです。

【参考】

アンプ(エミッタフォロワ)の安定性について、Daluhmannさんのblogのエントリー(と渋谷さんのコメント)にまとまった記述がありますので関心のある方はどうぞ。

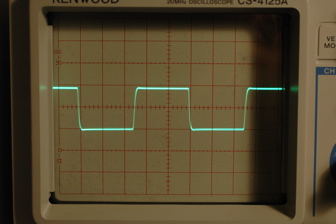

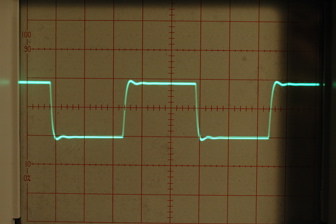

(1)8Ω純抵抗

まぁ綺麗な形じゃないかな。

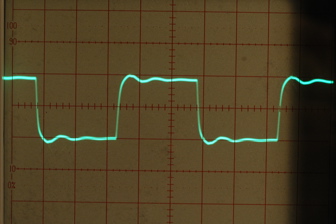

(2)0.1μF純容量

ちょぺっとだけピークが。

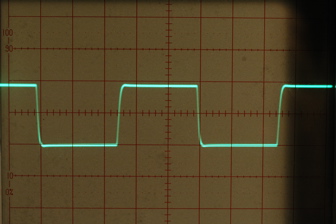

(3)0.47μF純容量

うーんかなりガタガタだな。どっか問題あるかなぁ・・・。

こんにちは(^_^)/

heliさんこれ、まだ出力コイル(アイソレータ)入ってないんですよね?

だったら全く正常な応答だと思いますよ。

コンマ数uFの純容量つないで波形の変わらないアンプはほぼありません。

>Daluhmannさん

どもです~。

いや、それが困ったことにアイソレータ入ってるんですよ。一応私めもこの界隈(ってどの界隈だ?)の端くれですゆえ、音の純度がなんたらかんたらとか云っていたずらに部品を省略したりしないよう心してはいるつもりなんですが・・・。

それにしても、やっぱアイソレータ入れてNF検出点の波形がコレなのはアレな気がするので、もう少しあれこれいじくってみます。

あー入ってましたか。確かに言われてみれば、0.47μF純容量の波形はいかにもアイソレータ手前のビロビロ波形のような・・・

・・と言うのは、アイソレータ入れても外側で派手にビロビロしていれば内側も多少はウネっちゃいますので。なんでしたら外側と内側と同時に測定して見比べると、防波堤の内側で波が穏やかになる程度がよくわかって面白いんじゃないかと思います。あと、アイソレータコイルの値を変えるとどうなるか、とか。意外とそういう比較写真、自作オデオ界では見ませんもんね。(かく言う私もアップしていませんが;汗)

>Daluhmannさん

外側も見ましたが、まぁかなり盛大にビロビロです。

アイソレータの値でビロビロがどうなるか、趣味レータで見れないかなぁ。いや、コイルを巻き巻きするのも楽しいんですが。

heliさん、はじめまして。

少し前に自作石アンプを10kHzで計測したときに、単純に平坦部が20kHzの倍の時間幅を持つとして、0.1μ、0.36μだとこのくらいのビロビロは出ていたように思います。2.2μだとものすごい事に(^^;。ZDRのみでグローバル帰還無し、というものですので、意味合いが違うかもですが、”純粋容量負荷は~”の記事を見て、回路外の共振を見ている、という下りから安心してましたが・・・。

以前球高帰還アンプでSP負荷のみにて極わずかな角が見えてたとき(抵抗負荷では見えなかったし、容量負荷でも発振は無かった)と、OPT廻りや補償をいじくってそれを消したときときに、音楽再生の音が結構変わった経験があって、いろんなSPを繋いだりしたとき(負荷や外部環境が変わったとき)の事を考えると実はかなり気にしてます(^^;。f特の上限は計測機材が無いので、方形波の鈍り具合で相対的に見る、というヘタレ具合ですが・・・。素人考えだと、共振としてもビロビロが発生する帯域でゲインを持ち、なんらかの外来ノイズ等でそれが励起されるようだとマズイのかなぁと。そういうノイズを入れないようにする、入ってもなるべく変化が無いようにする(回路内での帯域制限、補償、素子による共振の防止、回路形式によるコモンモードの排除等)、という方針で最近つらつら考えていまして・・。この界隈(^^;の高周波に関する内容の受け手としての個人的解釈で、何かあさってな方向に行ってやしないかと心配で、便乗で書きました・・・。

話題から外れていたら、すみませんm(_ _)m

>savaさん

いらっしゃいませ。

色々貴重なお話ありがとうございます。

私もあまりよく分かってませんが、基本的には、

1)外部から来る高周波・・・フィルタでシャットアウト

2)内部で発生する高周波(発振や寄生振動)・・・コレクタ接地やベース接地、グローバルNFBなどの動作を安定化

ということかな、と思ってます。

黒田氏の製作記事に載っているお城写真を見ると、アイソレータの内側は通常もうちょっとおとなしいことになっているんで、どうしたもんかなぁ、と・・・。

かんけーないですが、このblogって、良く画面が全部読み込めないことがあります。

この項に関して言えば、2つめのcommentの途中までで読み込みが終わっちゃって、下まで読めないのデス。

文字の大きさを変更してやると、その途端にスッと読めるようになるんですが・・・

ま、heliさんが何か悪さしてるワケじゃないんですが(笑)、もし、そのよーな指摘が他の方からあったら「途中まで読み込んだ状態で文字の大きさを変更せよ」とソイツに命令してやりゃ良いかな・・・と思いまして。

蛇足まで。

私も気になってました。スレがのびると途中までしか読み込めない事が良くあります。何度か読み込みなおすと全表示されるされるようになる事があります。文字サイズを変えればいいんですね。

>あのさん、ソイツ(?)さん

今職場のエクスプローラ(ウインドウズ)で症状を確認しました。

自宅のマックのサファリや、ウインドウズでもネスケでは問題ないようです。

うーむ・・・

話は変わって、テンプレートのHTMLいじくろうとしたら、{ad}とかいうタグを入れないと更新できませんとのこと。

そろそろjugemも潮時かな。

以前、「パワーアンプ自作への道その4~迷い中」でスレが伸びたときに症状が出て、自宅でも会社でも同様だったのでパソコン側の問題ではないなぁと思っていたんですが。

今回も症状が出たので、文字サイズ変更してみたらばっちり読み込めました。

矩形波の内側びろびろの件ですが、アイソレータのLと容量負荷により直列共振を起こして比較的大きな振動電流が出力段に流れます。帰還点と言えども出力インピーダンスは0ではありませんから、当然そのポイントでの出力インピーダンス X 電流 の振動電圧波形が生じます。80年頃の黒田さんの製作記事で振動が少ない理由は、その頃の黒田さんの記事の回路は、ゲイン交点周波数を2MHz近くに設定しており、かつ2pool位相補償などで帰還量が多いため、帰還点での出力インピーダンスが小さくなっているからです。

今回のベースになっている黒田さんの「初めての…」の製作例ではゲイン交点周波数が200kHzと低めに設定してあるシングルpool位相補償タイプですが、掲載されている0.1μにおける容量負荷の応答写真を、heliさんの写真と比較すると、むしろheliさんの振動振幅のほうが少なくなっています。

このように、単純にびろびろの振幅のみで安定度を推し量るのは誤りで、重要なのは減衰振動の減衰具合(ダンピング)に着目すべきです。

ありゃ、ishiatamaさんだったんですか(笑)。

びろびろの件、とても分かりやすい説明ありがとうございました。

なんとなく思ったのは、位相補償容量を減らしゲイン交点周波数を上げていくと、びろびろはどうなるのかな?ということです。出力インピーダンスが下がってびろびろが小さくなる一方で、NFBの安定性が次第に低下していくと、びろびろがなかなか減衰せず尾を引いたりするのでしょうか。

>位相補償容量を減らし…

そうなるはずですね。ただし、Trアンプの場合,大きな容量負荷ではアイソレータコイルとの共振周波数ではまだループゲインに余裕がありますから、むしろ小さな容量負荷の場合のほうが、びろびろが尾を引く状況になりやすいと思います。

*たくさん帰還がかかっていると発振しやすいと思いがちですが(私も以前は漠然とそう考えていた)発振はループゲインの少なくなった周波数で起こりやすいんです。

なるほど~。

今回作ったアンプの出力石は、ftを高いものに替えているので、位相補償容量を小さくしてみるなど、色々試してみようかと思います。

※といいながら、なんか例のノンスイッチング出力段(MOSFETドライバ+ショットキダイオード)を試してみようかななどと思う今日この頃。

>といいながら、なんか例のノンスイッチング出力段(MOSFETドライバ+ショットキダイオード)を試してみようかななどと思う今日この頃。

では、ついでににせむらアンプ作りませんか?

実は、引越し前 私用以外にコーリアンも余っていることだし、heliさん用にひとつと思って作ったケースがあるんですよ。但し、かかった材料費(1万円くらい)はいただきますよ。まだ、もう少し加工が残っているところがあるんですが…。

↓

おおっと>ケース

せっかくのお申し出なので、ありがたくお受けしたいと思います。

が、もうしばらくは作ったばかりのアンプをあれこれいじっていたいので、そちらが一段落したあたりでお話を進めさせていただければと思います。

いやー、ishiatamaさんやにしむらさんみたいに綺麗なケースを作る腕前がうらやましいです。どうもぶきっちょな上にせっかちなもので・・・。

>そちらが一段落したあたりで

もちろんです。自分の分もそうなんですが、整流回路などどう配置しようか全然目処が立っていないのでまだまだ引き渡せる状態ではないんです。

>綺麗なケースを作る腕前

私の場合腕前なんてものはありません、ただ単に特殊な工作機械を使える立場に身を置いていたというだけのことで…。

やはり誰にとってもアンプのケース加工は自作の大きな壁になりますからね。私も以前はハンドドリルと鑢がけでしたから苦労は良くわかるんですよ。heliさんはきれいに作ってますねー、とりわけMICアンプには驚きました。